做跨境这几年,这年头谁会豪横,再不确定的情况下砸钱测评。

反正我打死不这样做。

我见过太多人,把希望全压在一款产品上。选品靠感觉,拍视频图省事,广告匆匆一开,就开始等爆单。

每次听完我都直摇头,但是想想挺好的,钱要流通起来,都像我这么鸡贼,咋带动就业啊。

很多同学,真的你不是在测试产品,你是在赌运气。赌它刚好能出单,刚好能跑通,刚好能抄到一个品。

可你想想看——

测试这一步,本该是最理性、最讲逻辑的地方。结果大家一上来就一顿搞。

不是说钱烧不起,而是连“为什么烧、怎么烧、烧完怎么看”这几个问题,都没人认真想过。

所以今天这篇,我想讲讲我自己的方法。

一个低成本测试法,100美金就能跑完。

我会讲得比较细:每一分钱怎么花、每一个动作为什么要做、每一个数据怎么看。

希望这篇文章,对你能有帮助!

— 1 —

先说结论

结论:100刀不是赌“能不能爆”,是测“值不值得继续干”

这100刀不是投神,也不是赌命,它的目的只有一个:

快速验证这个产品有没有被“市场接纳”的基础。(都给我划重点‼️)

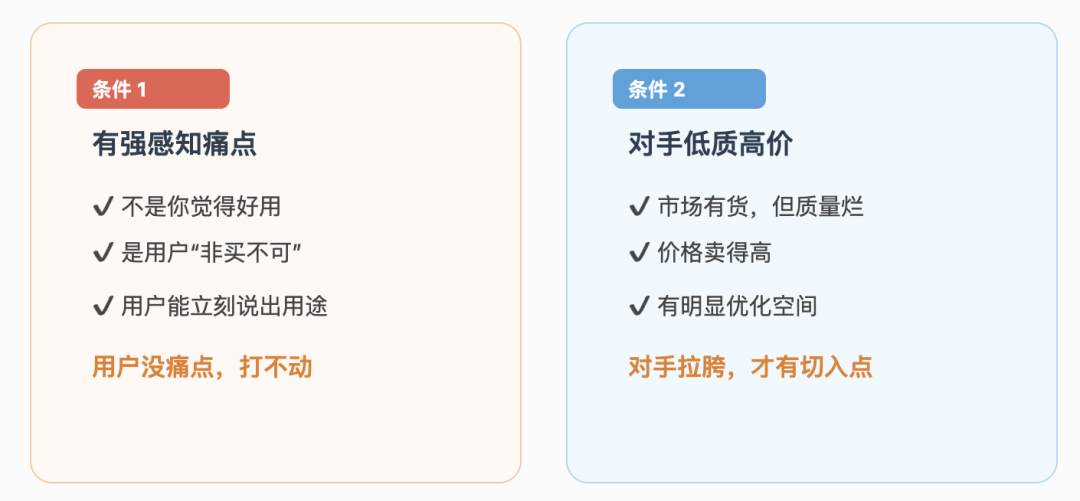

做一个产品,不管是TikTok、亚马逊、还是独立站,我只看两个东西:

这两条过了,才配往下跑。

比如我最近测的一个产品,是厨房类目,主打“快速去油+免洗”。市面上一堆低质量的,用一次就破,用户评论很炸。

我找了一个工厂做了升级版,打样成本控制在30块以内,配了两个场景图,一个开箱视频。

然后就进测试环节了——这才是我们今天的重点。说白了,你不需要跑赢别人,只需要搞清楚:

这款产品,是“有基础值得投”的?

还是“看起来不错但没人买单的假刚需”?

你要做的,是通过这100美金,买一份真实的反馈数据。

这比什么自嗨型选品靠谱多了。

— 2 —

怎么测试?

好,那这100刀怎么分?我分为三部分来花。

第一块:样品+素材准备($20)

别小看这20刀。

你得清楚,前端素材是整个投放链路的“入口门神”,门一关,后面啥也别谈

1、样品采购($10)

-

买两份样品,一份自己测试,一份送测(比如给代拍、熟人、小红书达人等) -

看下品控、包装、使用体验 -

拍几张细节图

注意:不要图便宜跳过自测,很多跨境翻车的事儿,都是图便宜跳过了自测。

2. 基础素材制作($10)

用手机拍3段视频(15秒内):

-

场景使用演示(真实场景最重要) -

功能对比(旧产品 vs 新产品) -

解决痛点瞬间(对准情绪点,比如“不用洗手”“节省时间”)

视频重点是“真”而不是“美”,带着“拍给陌生人看”的心态来做,不要把它做成艺术片

第二块:广告测试+冷启数据验证($60)

重点来了。

这60刀,是核心,是我验证投放潜力的关键。我用Facebook来举例(TikTok也通用,逻辑一样),一般分3波跑。

第1轮测试($10):文案测试(静图)

-

建立两个广告组,每组投放$5,分别用不同文案

-

图一致,文案差异化测试痛点表达方式

例如:

-

文案A:“10秒快速去油,再也不用泡锅一夜”

-

文案B:“厨房再脏,这一擦就搞定,零残留!”

看点:点击率、评论互动、情绪点反馈。

你要知道用户是“因为哪个点被打动”的。

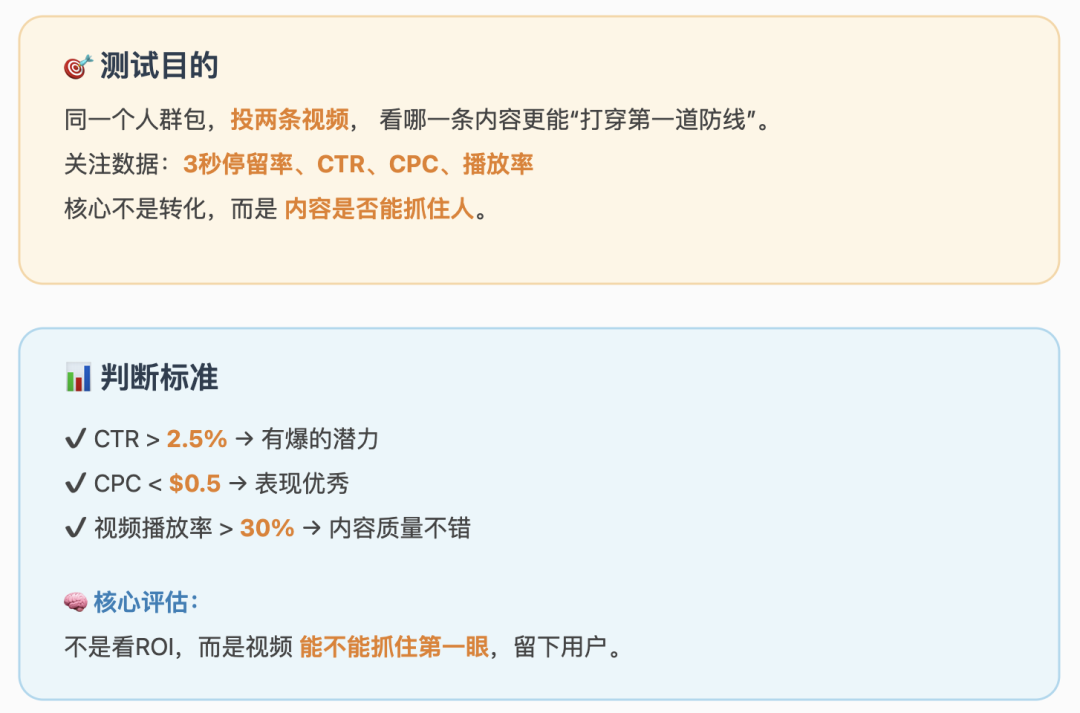

第2轮测试($20):视频素材测试

-

同一个人群包,投两个视频

-

看哪一条的3秒停留率、CTR(点击率)、CPC(点击成本)更优

这一步的核心是:内容可不可以打穿第一道防线。

第3轮测试($30):人群组合测试

-

把表现最好的图/视频+文案,分别跑不同人群包

-

每个组合 $10,跑3组:

-

1.兴趣标签(Interest)

-

2.Lookalike 受众(LAL)

-

3.宽泛受众(Broad)

-

如果素材足够好,人群广一点也能起量。这里的核心指标是:点击+加购数据判断,有没有水花?

第三块:落地页行为验证($20)

你前面有点击,但你不确定:是用户真想买,还是点着好玩?

这时候我会用20刀引到我的独立站落地页,来看真实行为反馈:

我看哪些数据?

-

停留时间(是否滑到底)

-

加购率(Add to Cart)是否超过3%

-

留邮箱(Subscribe)是否有留下线索

-

评论区是否有真实互动(不是机器人刷)

我罗列的这些指标不一定告诉你“会不会爆”,但能告诉你“市场接不接受你”

— 3 —

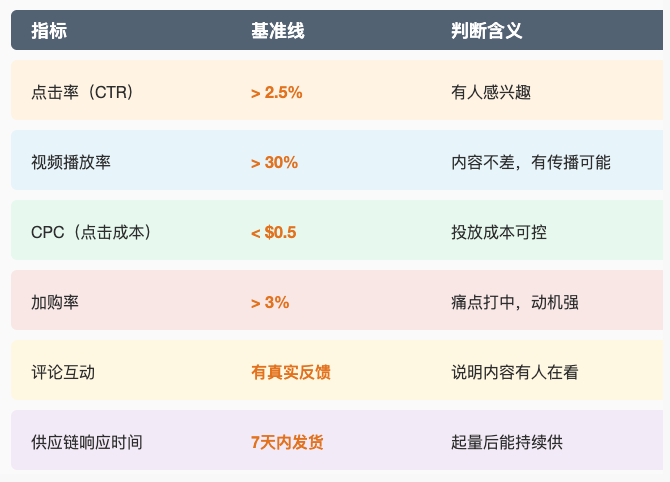

如何判断测试结果?

测试后,我怎么判断“这个产品值不值得干”?

我一般用下面这张表判断:

只要满足4项以上,我就会立刻立项,进入“投放打爆期”:

拿素材团队做三角打法(图文+视频+达人)

-

精细拆人群做再营销(兴趣包、相似人群包)

-

搭建评论引导系统(裂变、评论返利)

-

同时同步第二款SKU布局后续

— 4 —

最后

大家看,100刀真不多。也许连国内一场饭局都请不下来,但它却能帮你搞清楚一件事

你到底是在做产品,还是在玩概率?

这套测试法,我反复打磨了很多次。

它不能保证你一步爆单,但能帮你排雷、止损、决策。最重要的是,它把“选品”这件事,从情绪拉回到理性,从拍脑袋变成有章法。

不靠运气,靠验证;不追热点,追反馈。

用小成本,换认知。

毕竟,搞清楚什么不能做,本身就是省钱最快的方式。

如果你现在正卡在选品期,正想验证一款产品,那就试试这套流程。跑一遍下来,你会发现:

你不是在花100刀,而是在买清醒。

我觉得这篇文章,你可以收藏起来,真是我一路的干货!